皆さん、こんにちは。スクールカウンセラーの環(たまき)です。

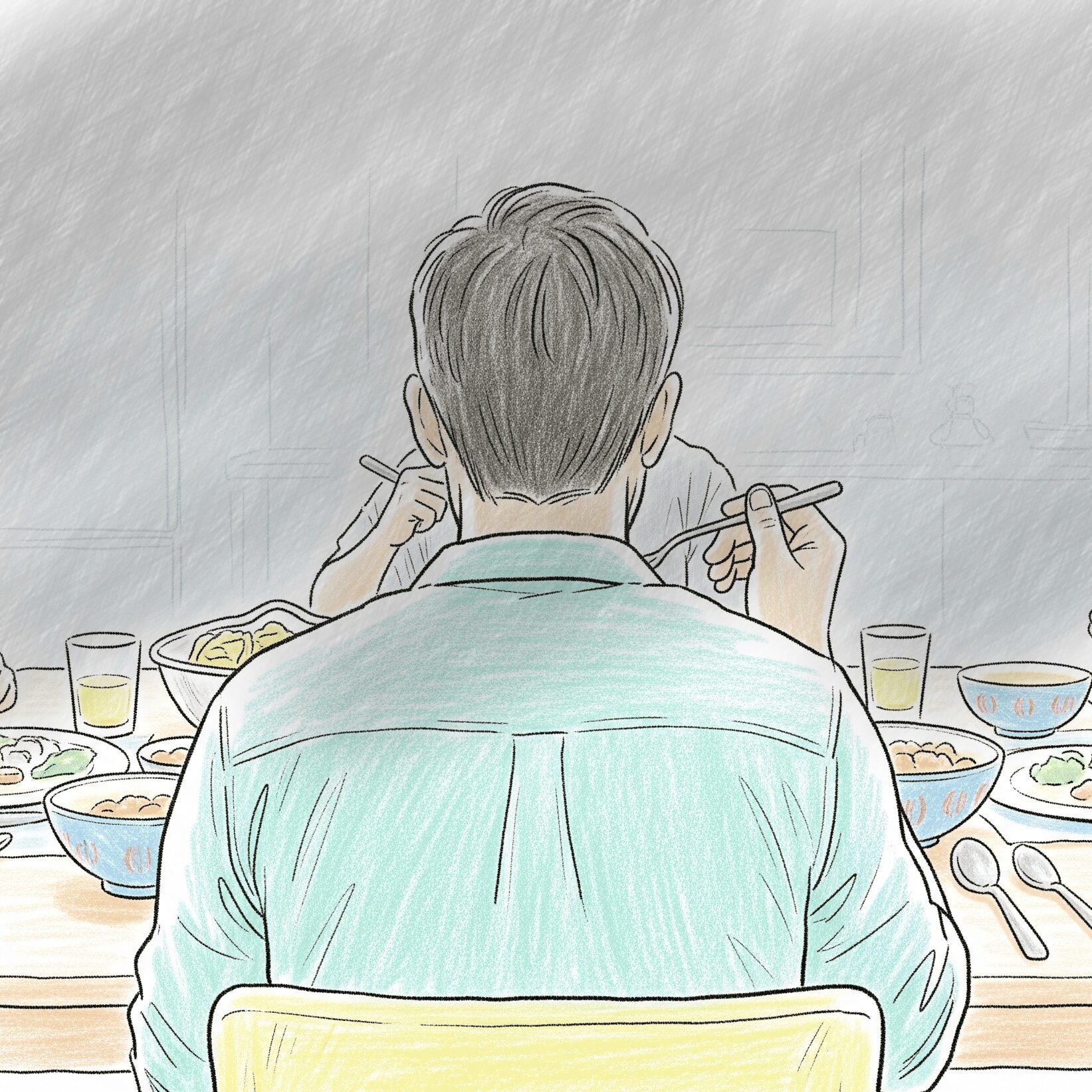

近年、私の個人カウンセリングルームでも「家族が食べ尽くしてしまい、食事の時間が苦痛です」というご相談が増えています。特に、「食いつくし系」とでも呼ぶべき行動をする家族(多くの場合、お父さんですが、お母さんの場合もあります)についての相談が目立ってきました。

「先生、うちのお父さん、いつもみんなの分までおかずを食べちゃって、私たちが食べたいものが残らないんです……」

「お母さんが頑張って作ってくれたのに、お父さんが全部食べちゃうから、お母さんが可哀想で……」

こんな風に、子どもたちからも時折、胸の痛むような相談が寄せられます。そして、その相談の背後には、言葉にはできない複雑な気持ちが隠されていることを感じます。それは単に「食べ物の恨み」という単純なものではなく、もっと深い、家族の中での安心感や信頼に関わる問題なのです。

この記事では、そんな「食いつくし系」について、その正体や心理、そしてどう向き合っていけばいいのかを、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

「食いつくし系」とは何か?

食卓に並んだ食べ物を、他の家族の分までおかまいなしに、自分ひとりでほとんど全部食べてしまう人たちのことを指します。単に大食いとは違い、そこには境界線の認識の欠如が多く見られます。

「美味しいからつい、食べすぎちゃったよ!」「みんなももっと早く食べればいいのに」「残ると思ったから全部食べてあげたよ」

こんな風に軽い冗談のように言うこともあり、本人は重く捉えてない場合がほとんどです。しかし、その背後には、家族が「食べたいものが食べられない」「自分が我慢しなきゃいけない」という不満や、時には怒り、悲しみが積み重なっているのです。

食事は、単にお腹を満たすだけの行為ではありません。それは、家族が同じ食卓を囲み、同じ時間を共有し、互いの存在を確かめ合う大切な時間です。その時間が、誰かの行動によって損なわれることは、家族のコミュニケーションや心の繋がりを少しずつ蝕んでいくことにつながります。

食いつくし系のエピソード

では、単なる大食いと食いつくし系は何が違うのでしょう?

一般的に大食いは「食べるのが好きな人」であり、食べ尽くし系は「支配や独占を無意識に行う人」であると考えられます。

事前にお皿を分けて口頭で注意をしているにも関わらず、子供の分まで食べられてしまう。

出した分を全部一人で食べてしまうので、しかたなく自分の分が残るまで作り続けたら唐突に怒鳴られた。

焼肉で焼いた肉を全て盗られてしまい何も食べれずにいたのに、夫はそのことに気が付かず「お肉美味しかったね」「どれが一番好きだった?」と聞いてきて正気を疑った。

どうして「食いつくし系」になってしまうのか?その心理を紐解く

ではなぜ、そんな行動をしてしまうのでしょうか?「食いつくし系」の心理を理解することは、問題解決への第一歩となります。彼らの行動は、表面的な「食いしん坊」とは少し違う、もっと深い心理的な要因が絡んでいることが多いのです。

1. 「食べなければならない」という強い認識

体育会系の環境に身を置いていた場合。無理やりにでも食べて体を大きくしなくてはいけなかったため、出されたものは全て食べなければいけないとの強い思いが染みついている可能性があります。

「食べなければ、怒られる」「たくさん食べれば、褒められる」という経験が、大人になっても、彼らの食行動に影響を与えているのかもしれません。

2. 食べ物に対する「取り合い」の経験

兄弟が多かったり、親御さんとの間で食べ物の「取り合い」をしてきた経験も、影響を与えることがあります。

「早く食べないと、なくなってしまう」「少しでも、自分の分を確保しないと…」という不安感が、大人になってからも、食卓で現れることがあります。

3. 食の習慣の違い

家族みんなで食卓を囲み、「いただきます」をしてから食べ始めるという習慣がない家庭で育った場合も、影響を与えることがあります。

「出されたものは、好きなだけ食べなさい」と育てられた場合、他の家族の分を意識せずに、自分の食べたいだけ食べてしまうことがあります。

精神的な問題や発達障害の可能性

『食べ尽くし系』の背景には、さらに深い心理的な問題が隠されている場合もあります。

それは、単なる「食い意地が張っている」というレベルの話ではありません。

1. 接触障害や摂食障害の可能性

「お腹が減ると、どうしようもなく惨めな気持ちになる」

これは、単なる「空腹感」ではなく、より深い心理的な苦痛を伴います。

彼らにとっては、目の前にある食べ物は**「今、確保しなければならない命綱」**であり、それを他人に譲ることは、自分の生存を脅かされるような、耐え難い恐怖を伴う行為なのです。

このような心理は、過去に経験した精神的なトラウマや、摂食障害の兆候である可能性も否定できません。これは、多くの「食いつくし系」の方々に共通する感覚です。彼らは、幼い頃に食事が十分に与えられなかった経験、兄弟姉妹と食べ物の取り合いになった経験、あるいは何らかの理由で満足に食事ができなかったという強い飢餓体験を持っている可能性があります。このような体験は、心に深いトラウマを残し、大人になっても「食べられる時に食べなければ、次にいつ食べられるかわからない」という強迫観念を生み出してしまうのです。

2. 承認欲求の欠如

彼らの行動は、時として「自分を優先してほしい」「もっと自分のことを見てほしい」という、満たされない承認欲求の現れであることもあります。

「俺が頑張って稼いでいるんだから、このくらいご褒美があってもいいだろう」 「俺はこんなに疲れているんだから、好きなものを好きなだけ食べさせてほしい」

このような言葉の裏には、日々の生活の中で、自分の努力が十分に認められていないと感じている気持ちが隠されています。食事を独占することで、一時的にでも自分が「特別」な存在であるかのように感じたい、という心の声が反映されているのです。

しかし、その行動は、結果的に家族を傷つけ、関係を悪化させてしまうという皮肉な結果を招きます。

食いつくし系の人々は、無意識のうちに、**「自分の欲求は、家族の欲求よりも優先されるべきもの」**だと考えています。これは、相手の存在や気持ちを軽視している、あるいは、相手には「我慢させても大丈夫だ」と甘えている状態です。

これは、単に食べ物を独り占めするという行為だけでなく、その行為の背後にある「相手の気持ちを想像する力」「相手を思いやる気持ち」が欠如していることを示唆しています。食卓という、最も身近で大切な場所でのこの行動は、関係性の「境界線」が曖昧になり、自分の欲求を優先することが許されるという誤った認識を強めてしまうのです。

3. 境界線の認識の欠如

「これは、僕の分」「これは、私の分」という、家族一人ひとりの「境界線」を認識できない場合も、影響を与えることがあります。

単に食べ物を独り占めするという行為だけでなく、その行為の背後にある「相手の気持ちを想像する力」「相手を思いやる気持ち」が欠如していることを示唆しています。食卓という、最も身近で大切な場所でのこの行動は、関係性の「境界線」が曖昧になり、自分の欲求を優先することが許されるという誤った認識を強めてしまうのです。

「家族なんだから、分け合うのは当たり前だろう」という、一方的な考えから、他人の分まで食べてしまうのです。

これは、発達障害の特性として見られることもあります。

**特にADHD(注意欠陥・多動性障害)やASD(自閉スペクトラム症)**の特性を持っている場合、他者の感情や状況を理解することが苦手なため、自分の食欲や衝動をコントロールすることが難しく、結果的に『食べ尽くし』のような行動に繋がることがあります。

また、**ADHDの特性として、衝動性が高く、**目の前の食べ物を「今、食べたい!」という衝動に駆られ、後先を考えずに食べてしまうことがあります。

ASDの特性として、他者の気持ちを察することが苦手なため、「自分だけが食べて、他の家族が悲しい思いをしている」という状況を理解することが難しい場合があります。

食べ尽くし系への対策

では、『食べ尽くし系』に対して、私たちはどのように対処すれば良いのでしょうか。

怒ったり、𠮟りつけたりするだけでは、ほとんど効果がないことが分かっています。

1. 相手に自覚がない場合

「なんでそんなに食べるの?」「なんで、いつも全部食べちゃうの?」

このように尋ねても、彼らにとっては**「何が問題なの?」**という感覚しかありません。

彼らは、自分の行動が家族にどれほどの苦痛を与えているのか、自覚がないことが多いのです。

まずは、落ち着いて話し合いの機会を設けましょう。

「あなたが、ご飯を全部食べちゃうから、子どもたちが悲しい思いをしているんだよ」「私は、ご飯を作るのが、つらくなってしまうんだ」と、「私は、こう感じている」というI(アイ)メッセージで、自分の気持ちを伝えてみましょう。

もし、それでも理解してもらえない場合は、実際の食事風景を録画して、彼らに見せるという方法も有効です。

「これを見て、どう思う?」と、客観的に自分の行動を振り返ってもらうことで、初めて自分の行動が問題であると認識するきっかけになるかもしれません。

2. 相手に自覚がある場合

「ごめんね、つい食べちゃった」と謝りながらも、同じことを繰り返す場合もあります。

このような場合、承認欲求の欠如や境界線の認識の欠如が、根本的な原因となっていることが多いです。

また、「あなたの前では、何をやっても許される」というように、あなたを自分より下に見ている可能性もあります。

残念ながら、このようなケースの場合、解決は非常に難しいです。

彼らは、**「自分の行動が、あなたを傷つけている」**ということを理解していながら、それを止めることができません。

これは、**「モラルハラスメント」**の一端である可能性もあります。

このような場合は、専門家(カウンセラーや弁護士など)に相談することを検討してみてください。

離婚事由になる可能性も

しかし、残念ながら、すべての「食いつくし系」が心を入れ替えられるわけではありません。

一部の「食いつくし系」の人々は、自身の行動が他者に与える影響を理解しようとしません。あるいは、理解していても、自身の欲求を制御することができず、同じ行動を繰り返してしまいます。

中には、この問題が原因で、離婚に至るケースも増えています。

夫婦間の問題で離婚に至ったケースのうち、約20%に「相手の自己中心的な行動」が原因として挙げられており、その中には「食いつくし」に代表される、家族のものを独り占めする行動が少なからず含まれていることがわかっています。

直接的に『食べ尽くし』が離婚事由として記載されることは少ないですが、**「精神的虐待」「モラルハラスメント」**の一環として、離婚の話し合いの中で取り上げられることは増えています。

ただし、日本の法律では、『食べ尽くし』という行為自体が、直接的なモラハラ事由として認められることは、ほとんどありません。

あくまで、**「婚姻関係を継続することが困難な重大な事由」**として、他のモラハラ行為と合わせて、裁判で争われることになります。

もし、あなたが何度伝えても、相手が変わる兆しが見えない、むしろ逆切れされる、といった状況に陥っているのであれば、ご自身の心の健康を第一に考え、関係を見直すことも視野に入れる必要があるかもしれません。

最後に

「食いつくし系」という問題は、単なる「食」の問題ではありません。それは、家族の心の繋がりや、お互いへの尊重といった、目に見えない大切なものが試される問題です。

「みんなで美味しく、楽しく食卓を囲みたい」

その願いは、家族としてごく自然で、大切なものです。

皆さんが、笑顔で食卓を囲める日が来ることを心から願っています。

コメント